前回は(2)市場性・将来性の①市場規模・成長性として、市場動向などの外部環境を評価しました。

今回は②競合関係の内容を見ていきます。

(2)市場性・将来性 ②競合関係の内容

あらためて評価書に記載されている「②競合関係」の内容について見てみましょう。

競合企業の状況と当社のポジショニング(業界内地位)、競争力を評価した。製品・サービスの寿命(代替技術による市場変化)や競合条件(新規参入・撤退動向、顧客の動向)も考慮した。

実際の評価書では以下のような項目が記載されます。

・当社の競合企業の概要

・当社と競合の比較

こうした内容を網羅しながら競合関係について評価をしていきます。

当社の競合 BtoBビジネス編

当社の競合となる同業他社を抽出します。

BtoBビジネスではまず、評価対象企業が把握している先、見積の機会などで直接バッティングする先です。

よほど特殊なものを扱っている、地域に同業他社がない限りは必ず競合が存在するはずですので、ヒアリングの際に確認します。

もし先方が競合先について思いつかない場合は、ベンチマークにしている先、あるいは競合でも目標ともしていないが注目している企業を確認します。

BtoCビジネスでも同様ですが、具体的な競合が思いつかない、ベンチマークもない、注目している企業も特にないという市場に対して無関心な社長や経営陣の企業は業績がイマイチなケースが少なくありません。

また、専門家の側で同業他社を調べて、競合となっているところ、競合となりうるところも進言します。評価対象企業側から全く出てこない場合は、この進言だけになることもあります。

競合他社の抽出が終わると、その企業の特徴や競合する場合はどのシーンで競合しており、当社との優劣はどのようになっているかを記載、評価します。

当社の競合 BtoCビジネス編

BtoCビジネスについてもBtoBビジネスと同様の流れになりますが、飲食店や小売業、サービス業など専門家の側で同業他社を調べやすい環境にあります。

特に店舗系のビジネスはグルメサイトや地図サイト等の口コミ情報も豊富で、そうした情報から当社と競合他社を比較することもよく行います。

時間の許す限りではありますが、実際に店舗を訪れて調査をすることもあります。実際に店内を見て回ると陳列の工夫や接客の様子、クリンネスの状況など、Web上だけでは把握できない情報が入手できます。

とは言え、時間やお金の制約、利用する気がないのに訪れると調査対象に迷惑になるようなお店もあることから、実施するとしても数店程度でしょう。私は評価対象企業から聞いた意識している競合、ベンチマークとしている相手を第一に、その近隣で回れるところを第二に、Web上で高評価の店舗を第三という風に優先順位分けをしています。

また、近年はWeb上の評価を見て行くかを決める方が増えており、口コミや情報発信の重要性が増しています。そのため、評価対象企業から見てその口コミが事実か否かよりも、そのような評価が強いということを知ることが大事です。

そのため、競合他社も含めた、Web上での評価を一覧にして提示するケースもあります。

サンプルの内容の解説

ここからはサンプルを見ながら内容を解説していきます。

サンプルは前回と同じ企業になります。

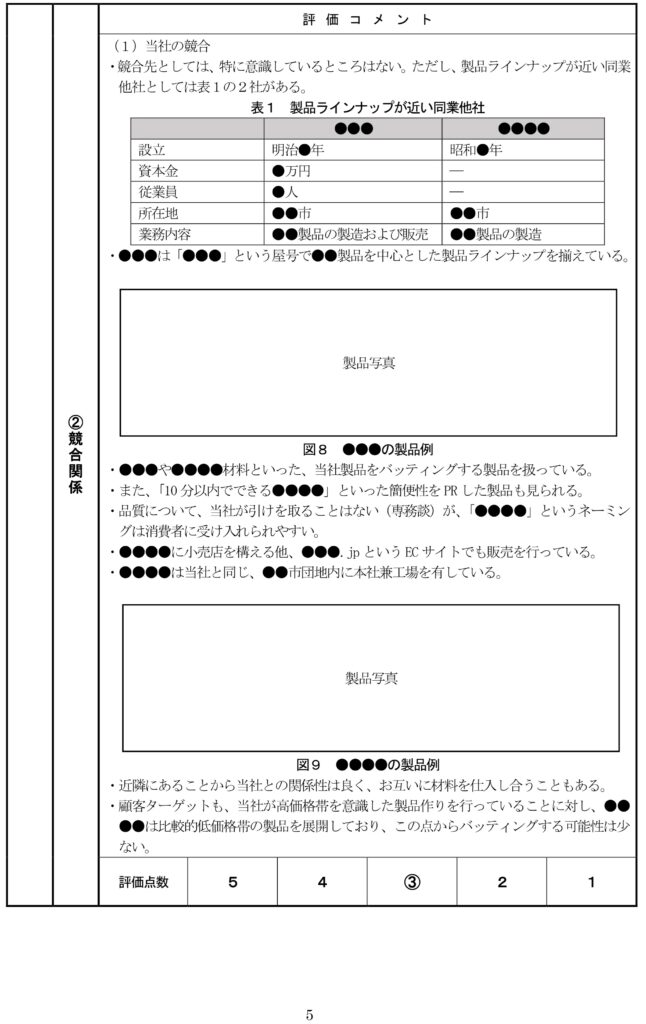

(1)当社の競合

ここは形式的な内容となっていますが、まず競合他社の概要を表にして掲載します。

最初の文章は情報源を記載することが多いです。評価対象企業からの情報なのか、調査をした場合は○○加工組合というような情報源を記載します。

サンプルでは、評価対象企業からの情報であることを示しています。

その後、競合他社の特徴を記載します。サンプルでは2社解説しており、1社目ではどのような製品を扱っているのか、品質は同水準だが、評価対象企業の見解としては製品のネーミングについては競合の方が上だと考えている旨が記載されています。合わせて販売チャネルの状況も記載しています。

2社目についても同様に、どのような製品を扱っているのかを記載していますが、当社と協力関係にある旨と、顧客のターゲットが異なることから直接の競合になりにくいと評価しています。

次回は「(3) 実現性・収益性 ①販売方法・販売価格」を紹介します。