「金融機関との会話が一方通行だと感じている」「融資の相談をしても、なかなか自社の強みが伝わらない」—もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、このブログ記事がその解決の糸口になるかもしれません。

第1回では、ローカルベンチマークを「企業の健康診断ツール」として紹介いたしました。しかし、その真価は単なる自己分析に留まりません。実は、ローカルベンチマークは金融機関との対話を深めるツールである一方、あなたの会社の事業の可能性を最大限に引き出すための、強力な「戦略的ツール」なのです。

第2回では、「ローカルベンチマーク(非財務情報)」の作成方法について、「その1 ①業務フロー、②商流」としてマニュアル形式で詳しく説明いたしました。

今回の第3回目では、前回に引き続き、「ローカルベンチマーク(非財務情報)」の作成方法について説明いたします。今回は第2回の続きとして、「その2 ③4つの視点」をマニュアル形式で詳しく説明いたします。

ローカルベンチマークが提示する「4つの視点」と作成方法について

ローカルベンチマークでは、企業の経営状態を網羅的に把握するため、非財務情報を「4つの視点」に分類して整理していきます。これらは、企業の「健康診断」において不可欠な項目であり、フレームに従いまとめていくこととなります。

ただし、注意しないといけないのは、ロカベンの作成はフレームを埋めることが目的ではないということです。

通常は、非財務情報の「業務フロー」「商流」のシートを埋めた後、あるいは同時に「4つの視点」を埋めていくことになります。

このため、「業務フロー」「商流」のシートの内容で「4つの視点」のかなりの部分が埋まることになります。

【4つの視点】

1.経営者

2.事業

3.企業を取り巻く環境・関係者

4.内部管理体制

「経営者」への着目:企業の「軸」を理解する

この視点では、経営者自身の考え方やビジョン、そして経営への意欲や後継者の状況に焦点を当てます。経営者の「ヒト」としての資質や、会社の目指す方向性、将来への備えを理解することが重要です。

- 経営理念・ビジョン、経営哲学・考え方・方針等

経営者自身がどのように自己を認識しているか、今後のどのような事業展開を考えているかを把握します。

例えば、「長年培った技術やノウハウによって社会貢献していく」といった経営理念や、「事業展開の目標を達成するためには、従業員を大切にする」といった経営哲学が、企業の土台を形成します。 - 経営意欲

事業の持続性や成長に対する経営者の強い意志を確認します。

具体的な目標設定(例:今期売上高○○億円)や、具体的な取り組み(例:商品開発への注力、DX関連アワード受賞)などが経営者の意欲を測る指標となります。 - 後継者の有無、後継者の育成状況、承継のタイミング・関係

事業承継は企業の永続性にとって極めて重要です。

後継者の有無だけでなく、育成の状況(例:経営陣全体が候補者、現経営者が積極的に指導している)や承継の計画(例:数年後に承継予定)を確認することで、将来的な安定性を見通すことができます。

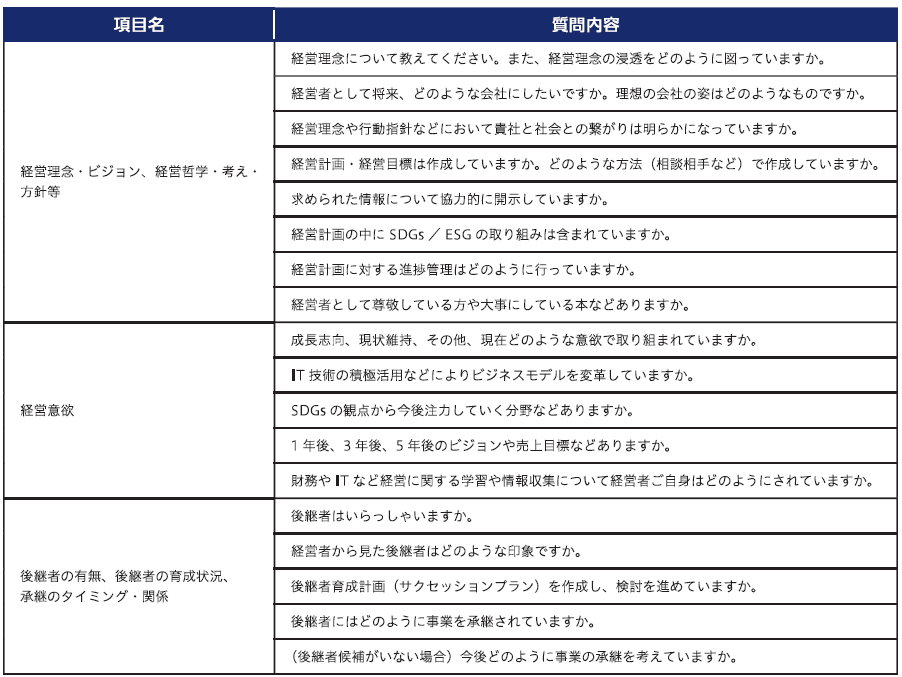

「経営者」欄を考えるための主な質問

「業務フロー」「商流」のヒアリングで十分に聴き取れなかったフレーム部分については、以下のような質問を投げかけることで経営者の考えが明確になってきます。

引用元:「ローカルベンチマーク ガイドブック 企業編」経済産業省

「事業」への着目:企業の「強み」と「可能性」を掘り起こす。

この視点では、企業が提供する製品やサービス、その製造プロセス、技術力、販売力など、事業そのものの特徴と強みを深掘りします。

- 企業及び事業沿革

企業の歴史の中で、特に大きな転換点となった取り組みを確認します。

例えば、新しい店舗展開や商品開発の成功事例などが、企業の変革と成長の足跡を示します。 - 強み

企業が持つ強みや競争優位性を明確にします。なぜ競合他社よりも優位性があるのか?

それは目に見えない強みがあり、それを形成する理由があるからです。

例えば、独創的なデザイン力、効率的な生産体制などが強みとして挙げられます。

これらがどのような仕組みや取組みでできているのか深掘りします。 - 弱み

強みをあげる中で、課題がみつかれば、その裏返しが弱みとなります。

弱みを見つけ出すことが目的ではなく、強みを探すことが主となります。

強みを見つける過程で課題が上がればチェックしておきます。 - ITに関する投資、活用の状況、1時間当たり付加価値(生産性)向上に向けた取り組み

IT投資や生産性向上の取り組みは、企業の効率性や将来の成長力を示す重要な要素です。

例えば、生産性向上に貢献するITシステム(SCMやRPAなど)の導入状況や活用状況などを確認します。

この視点を通じて、企業の「(潜在的)成長力」の源泉がどこにあるのかを具体的に把握し、事業の将来性を金融機関に対しても効果的に伝えることが可能になります。

「事業」欄を考えるための主な質問

ここでは以下のような質問も効果的です。

引用元:「ローカルベンチマーク ガイドブック 企業編」経済産業省

「企業を取り巻く環境・関係者」への着目:企業の「立ち位置」と「関係性」を可視化する。

この視点では、企業が市場の中でどのような位置にいるのか、そして顧客、仕入れ先、従業員、金融機関といった外部のステークホルダーとの関係性を評価します。

- 市場動向・規模・シェアの把握、競合他社との比較

企業が属する業界の動向や市場規模、自社のシェアを把握し、競合他社との比較を通じて、自社の競争優位性を客観的に評価します。

例えば、特定の市場で高いシェアを占めている、競合と比べて製品の品質が高い、といった点が挙げられます。 - 顧客リピート率・新規開拓率、主な取引先企業の推移、顧客からのフィードバックの有無

顧客との関係性の深さや、新規顧客獲得の状況を確認します。

高いリピート率や顧客からの積極的なフィードバックは、顧客満足度と市場適応力を示します。 - 従業員定着率、勤続年数・平均給与

従業員の定着状況は、企業の安定性と生産性、そして将来の成長を支える人材の質に直結します。

高い定着率や適切な平均給与は、良好な労働環境と従業員の満足度を示唆します。 - 取引金融機関数・推移、メインバンクとの関係

金融機関との関係性は、企業の資金調達力や安定性を測る上で重要です。

複数の金融機関との取引や、メインバンクとの良好な関係は、企業の信頼性を示す指標となります。

この視点は、企業が市場や関係者とどのように連携し、価値を創出しているかを明らかにすることで、事業の持続可能性と成長性を多角的に評価する上で不可欠です。

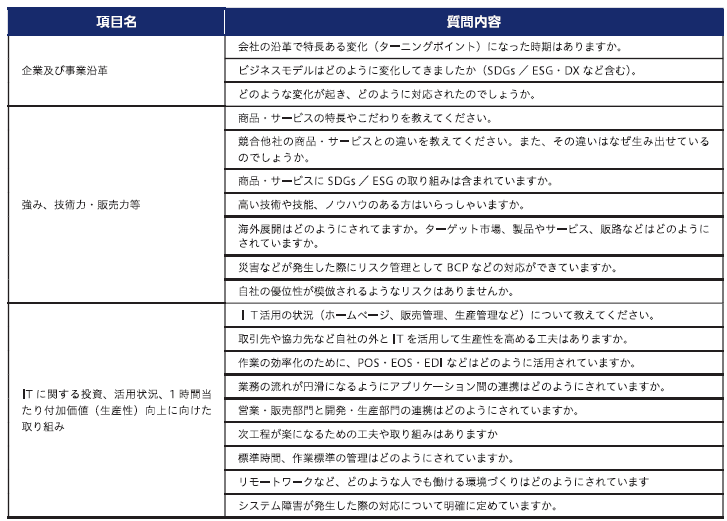

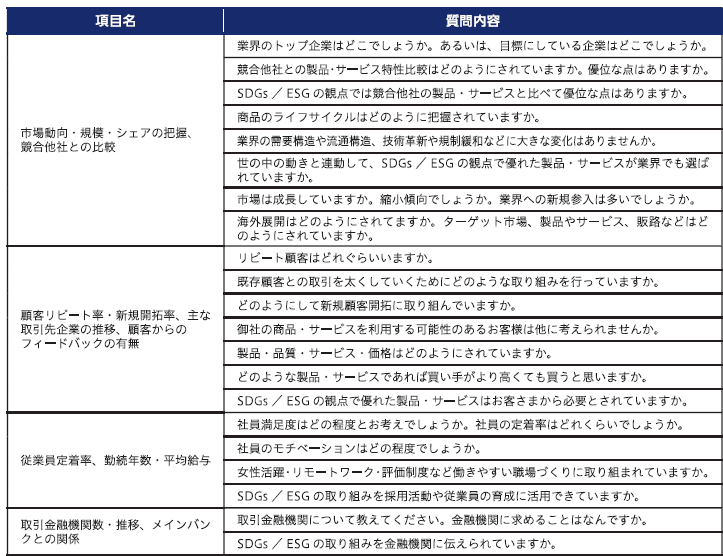

「企業を取り巻く環境・関係者」欄を考えるための主な質問

ここでは以下のような質問も参考にしてみましょう。

引用元:「ローカルベンチマーク ガイドブック 企業編」経済産業省

4.「内部管理体制」への着目:企業の「仕組み」と「安定性」を評価する。

この視点では、企業の内部における組織体制、品質管理、事業計画、人材育成などの仕組みに焦点を当てます。

事業を円滑に進め、持続的に成長するための基盤がどれだけ整備されているかを評価します。

- 組織体制、品質管理・情報管理体制

企業の内部管理体制や、品質管理・情報管理体制を確認します。

例えば、ISO認証の取得、情報共有システムの整備などが挙げられます。 - 事業計画・経営計画の有無、従業員との共有状況、社内会議の実施状況

具体的な事業計画や経営計画が策定され、それが組織内で共有されているかを確認します。

これにより、企業が目指すべき方向性の理解や結束力を確認します。 - 研究開発・商品開発の体制、知的財産権の保有・活用状況

新たな価値を創造するための研究開発体制や、特許などの知的財産権の取得・活用状況を評価します。

これは、企業の将来的な競争力と革新性を示す重要な指標です。 - 人材育成の取り組み状況、人材育成の仕組み

従業員のスキルアップやキャリア開発のための取り組みや仕組みを確認します。

例えば、定期的な研修プログラム、公正な人事評価制度などが、企業の人的資本の強化と成長を支えます。

内部管理体制の充実度は、企業の「見えない強み」の基盤であり、将来の成長可能性を測る上で非常に重要です。

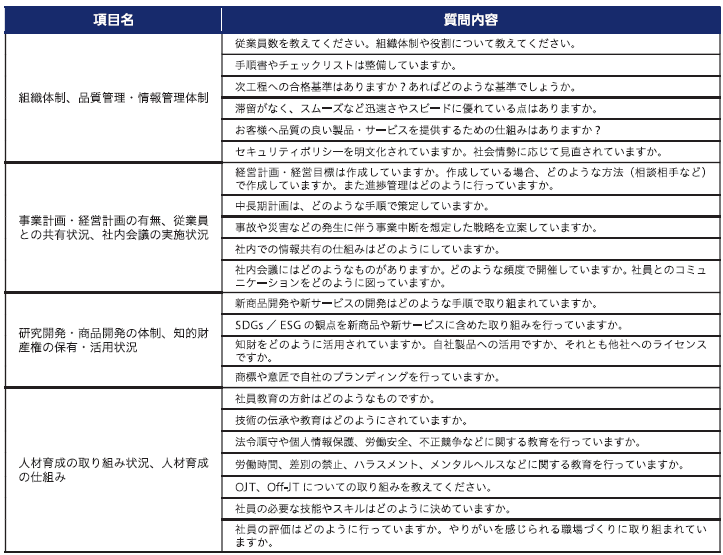

「内部管理体制」欄を考えるための主な質問

ここでは以下のような質問も検討してみましょう。

引用元:「ローカルベンチマーク ガイドブック 企業編」経済産業省

まとめ

本記事では、第2回の続きとして、ローカルベンチマークの非財務「4つの視点」の書き方について説明させていただきました。

「4つの視点」を通じて、ロカベンがどのように企業の「非財務情報」を網羅的かつ具体的に整理し、「真の価値」を浮き彫りにするツールであるかをご理解いただけたのではないでしょうか。

決算書の数字だけでは伝えきれない、経営者の想い、事業の強み、顧客や従業員との絆、そしてそれを支える盤石な内部体制。これらをロカベンという共通言語で可視化することで、企業は金融機関に対し、自社の強みと将来性、そして成長に向けた具体的な計画を、より深く、より説得力を持って伝えることができます。

ロカベンは、単なる企業の健康診断ツールに留まらず、金融機関との対話を深め、企業の潜在能力を最大限に引き出すための戦略的なツールなのです。

ローカルベンチマークの作成に踏み出し、貴社の成長に向けてより強める必要がある知的資産を認識しましょう。

.jpg)