「経営デザインシートの強力なことは分かった。でも、日頃使っているSWOT分析やビジネスモデルキャンバスとは、どう使い分ければ良いのだろう?むしろ、併用することで、もっと良い支援ができるのではないか?」

前回の記事で、経営デザインシートが補助金申請という具体的な成果にいかに直結するかを解説した後、熱心な支援者の皆様からは、きっとこのような問いが生まれていることでしょう。

本記事は、その問いに明確に答えるための「連携術」を解説します。

経営デザインシートを、企業の未来を指し示す「羅針盤」とするならば、今回ご紹介する補助ツールは、その航海の精度を格段に上げるための「詳細な海図」や「高性能なレーダー」のようなものです。単独で使うのではなく、これらを戦略的に組み合わせることで、私たちは支援先の経営計画を、より深く、多角的で、説得力のあるものへと昇華させることができるのです。

この記事を最後までお読みいただくことで、あなたは以下の視点とスキルを手にすることができます。

- 各経営ツールの「得意なこと」と「役割分担」を明確に理解し、クライアントの課題に応じて最適なツールを提案できるようになります。

- SWOT分析やビジネスモデルキャンバスの結果を、経営デザインシートのどこに、どう活かせば良いのか、具体的な「連携ポイント」が分かります。

- 断片的なツール知識を持つ支援者から、複数のツールを自在に組み合わせて、包括的な戦略策定を導くことができる、一段上の「戦略パートナー」へと進化できます。

さあ、あなたの「支援の引き出し」をさらに増やし、クライアントを成功に導くための最強のツールセットを構築していきましょう。

経営デザインシートと補助ツールの位置づけ

私たち支援者が企業の戦略策定をお手伝いする際、「全体像の把握(森を見ること)」と「個別要素の深掘り(木を見ること)」の両方が求められます。この二つの視点を自在に行き来するために、各ツールの「位置づけ」を理解することが極めて重要です。

経営デザインシートは、企業の「存在意義」から出発し、「これまで」と「これから」を一つの物語として繋ぐ、企業の未来を指し示す「俯瞰的な羅針盤」の役割を担います。その最大の強みは、未来からのバックキャスト思考で、企業の進むべき大きな方向性(WHY? WHERE?)を示す点にあります。

一方で、SWOT分析やビジネスモデルキャンバスといった補助ツールは、特定の側面を詳細に分析・可視化するための「高性能な分析機器」や「詳細な地図」のようなものです。これらは、現状分析やビジネスの構造といった、特定の問い(WHAT? HOW?)に答えることに特化しています。

この関係は一方通行ではありません。

- 補助ツールによる詳細な分析結果が、経営デザインシートの各項目に「深み」と「根拠」を与えます。

- 経営デザインシートが示す大きな文脈(羅針盤)があるからこそ、補助ツールでの分析が「単なる分析のための分析」で終わらず、未来の戦略に繋がります。

私たち支援者の役割は、この連携の「司令塔」となることです。全体像を「羅針盤(経営デザインシート)」で共有しながら、必要に応じて「詳細地図(補助ツール)」を取り出し、議論を深めていく。このプロセスを導くことで、企業の経営デザインを、より具体的で、説得力のあるものへと昇華させることができるのです。

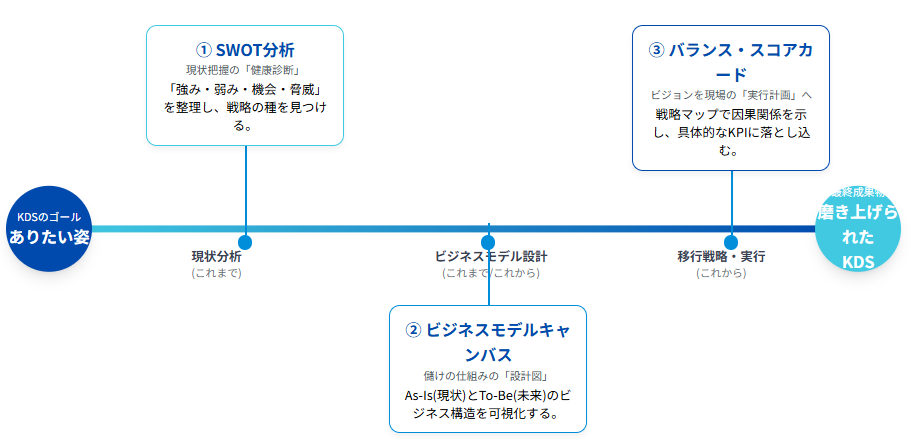

経営デザインシートと補助ツールの連携イメージ

この「羅針盤」と「詳細地図」の関係は、以下のようにイメージできます。各補助ツールの分析結果が、経営デザインシートのどの部分を豊かにしていくのか、その全体像を掴んでください。

(図はイメージです。実際の連携は各社の状況によります。)

主要な補助ツールと連携術

ここでは、経営デザインシートという「羅針盤」の精度を格段に高める、特に相性の良い代表的な「詳細地図」としての補助ツールを3つご紹介します。これらのツールの役割と連携のポイントを理解し、クライアントの状況に応じて自在に使いこなすことで、あなたの支援はより深みと説得力を増すでしょう。

1. SWOT分析:自社の「現在地」を客観的に把握し、戦略の種を見つける

SWOT分析は、企業の内部環境である「強み(S)」「弱み(W)」と、外部環境である「機会(O)」「脅威(T)」を整理する、現状分析の基本ツールです。経営デザインシートの作成に着手する前の「準備運動」として、あるいは「これまで」のパートを記述する際の「思考の深掘り」として活用します。

【支援のポイント】クロスSWOT分析で、戦略の選択肢を生み出す

単に4つの要素をリストアップするだけでは不十分です。私たち支援者の腕の見せ所は、これらを掛け合わせる**「クロスSWOT分析」**をファシリテートし、具体的な戦略の選択肢を導き出すことです。

- 「強み(S) × 機会(O)」:自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に活用する積極戦略を考えます。

- 支援者の問い:「この追い風(機会)に乗るために、当社の〇〇という強み(資源)をどう使えば、競合より一歩先にいけるでしょうか?」

- 「強み(S) × 脅威(T)」:自社の強みを使って、外部の脅威をどう切り抜けるか、あるいは影響を最小化する差別化戦略を考えます。

- 支援者の問い:「〇〇という脅威が迫っていますが、当社のこの強みがあれば、逆にチャンスに変えられませんか?」

- 「弱み(W) × 機会(O)」:市場の機会を捉えるために、自社の弱みをどう克服、あるいは補強するかという改善戦略を考えます。

- 支援者の問い:「この絶好の機会を逃さないために、当社のこの弱み(課題)をどう克服しますか?外部パートナーとの連携も考えられますね。」

- 「弱み(W) × 脅威(T)」:最悪の事態を想定し、いかにダメージを回避するかという防衛・撤退戦略を考えます。

このようにして導き出された戦略の選択肢は、経営デザインシートの**「移行戦略」を構想する上での、非常に質の高い「原材料」**となります。

注意点:SWOT分析の「弱点」と、経営デザインシートとの相性の良さ

ここで、私たち支援者がSWOT分析を活用する際に、一つ非常に重要な注意点があります。ご指摘の通り、SWOT分析は万能ではなく、「分析を行う人の『目指すべきゴール』によって、強み・弱み・機会・脅威の解釈が全く変わってしまう」という特性、あるいは「弱点」を持っています。

例えば、ある企業の「時間をかけた丁寧な手作業による製造プロセス」という特徴を考えてみましょう。

- もし、「高級市場で、付加価値の高いブランドを目指す」というゴールを設定してSWOT分析を行えば、この特徴は間違いなく「強み(S)」になります。

- しかし、もし「低価格市場で、大量生産によるシェア拡大を目指す」というゴールを設定すれば、同じ特徴が「弱み(W)」へと一変します。

このように、ゴールの設定が曖昧なままSWOT分析を行うと、出てきた要素が本当に強みなのか弱みなのか判断できず、議論が発散し、有効な戦略を導き出せなくなってしまいます。

そして、このSWOT分析の「弱点」こそが、経営デザインシートと抜群に相性が良い理由なのです。

経営デザインシートは、SWOT分析を行う前に、まず企業の「存在意義(A)」や「ありたい姿(C)」を構想します。つまり、分析の前に、企業が目指すべき「ゴール(北極星)」を明確に設定するのです。

この揺るぎないゴールが定まっているからこそ、SWOT分析は初めてその真価を発揮します。

私たち支援者が行うべきは、「この『ありたい姿』にたどり着くために、我々の持つこの特徴は『強み』として活かせるだろうか?それとも『弱み』として克服すべきだろうか?」という、明確な基準を持った問いかけです。

経営デザインシートで「行き先」を決め、SWOT分析で「現在地と道のりの険しさ」を確認する。この順番で活用することで、SWOT分析の弱点は見事に補完され、企業の未来を切り拓くための、的確で力強い戦略立案へと繋がるのです。

2. ビジネスモデルキャンバス:事業の「儲けの仕組み」を可視化し、再設計する

ビジネスモデルキャンバス(BMC)は、「誰に、何を、どのように提供し、どう儲けるか」というビジネスの全体構造を、9つの要素で可視化するツールです。企業の「価値創造メカニズム」を、一枚の絵のように直感的に理解できます。

【支援のポイント】「As-Is(現状)」と「To-Be(未来)」を色分けで描き、変革をデザインする

BMCは、経営デザインシートの「ビジネスモデル」項目を、最も具体的に、かつ構造的に記述するための最高のパートナーです。

- 【As-Is分析】まず、現状のビジネスモデルを黒ペンで書き出す私たち支援者は、クライアントと共に9つのブロックを埋めていくことで、「当社のビジネスは、こういう仕組みで成り立っていたのか」という客観的な共通認識を形成します。これは、企業の現状の姿を写す「レントゲン写真」を撮るような作業です。

- 【To-Be構想】次に、未来のビジネスモデルを赤ペンで描き加える経営デザインシートで描いた「ありたい姿」を実現するために、「このBMCの9つのブロックのうち、どこを、どう変える必要があるか?」という議論を促します。「新しい顧客層(赤字で追記)を狙うなら、新しい提供価値やチャネル(赤字で追記)が必要ですね」「この収益の流れ(黒字)は、将来なくなるかもしれない(×印をつける)」といった形で、未来のビジネスモデルを具体的にデザインしていきます。

この「色分けされた未来のBMC」は、企業の変革の全体像が一目でわかる、非常に強力な資料となります。「将来、このようにしてキャッシュフローを生み出します」というポテンシャルを具体的に示すための、説得力のある根拠資料として、事業計画書に添付することも有効です。

3. バランス・スコアカード(BSC)と戦略マップ:ビジョンを「日々の行動」に落とし込む

経営デザインシートで壮大な「ありたい姿」を描いても、それが日々の具体的な行動に繋がらなければ、「絵に描いた餅」で終わってしまいます。BSCは、そのビジョンと実行の間のギャップを埋めるためのツールです。

【支援のポイント】「戦略マップ」で、因果関係のストーリーを可視化する

BSCの説明で欠かせないのが、その中核をなす「戦略マップ」の存在です。これは、ビジョン達成までの道のりを、4つの視点の因果関係で繋いだ、一枚の戦略シナリオです。私たち支援者は、クライアントと共にこのマップを作成することで、戦略の実現性を飛躍的に高めることができます。

(例)KDSのビジョン:「新技術で、顧客満足度No.1の革新的な製品を開発し、高収益企業となる」

このビジョンを、以下の手順で「戦略マップ」に落とし込みます。

- ①財務の視点(最終ゴール)

- まず、マップの最上部に最終ゴールを置きます。「高収益企業になる」ためには「売上増大」「利益率向上」が必要です。

- ②顧客の視点(ゴール達成の条件)

- 支援者の問い:「売上を増やし、利益率を上げるためには、お客様にどうなっていただく必要がありますか?」

- 答え:「顧客満足度を高め、リピート購入を促進する」必要があります。これが、財務目標を達成するためのドライバー(駆動要因)になります。(顧客の箱から財務の箱へ矢印を引く)

- ③業務プロセスの視点(顧客を満足させるための社内活動)

- 支援者の問い:「顧客満足度を高めるためには、社内のどのプロセスを強化すべきですか?」

- 答え:「革新的な製品開発プロセスを確立する」「品質管理を徹底する」必要があります。(業務プロセスの箱から顧客の箱へ矢印を引く)

- ④学習と成長の視点(活動を支える土台)

- 支援者の問い:「その優れたプロセスを回すためには、社員や組織にどんな力が必要ですか?」

- 答え:「最先端の技術スキルを習得する」「挑戦を推奨する組織文化を醸成する」必要があります。(学習と成長の箱から業務プロセスの箱へ矢印を引く)

こうして完成した「戦略マップ」は、「社員がスキルを習得し(学習・成長)、その力で開発プロセスを革新すれば(業務プロセス)、お客様が満足する製品が生まれ(顧客)、結果として会社の収益が向上する(財務)」という、誰もが納得できる一つのストーリーを可視化します。

このマップ上の各目標に具体的な数値目標(KPI)と担当者を設定することで、経営デザインシートの壮大なビジョンは、全社員の日々の具体的なアクションへと、見事に落とし込まれていくのです。

支援の引き出しを増やす、その他の行政発・専門ツールとの連携

これまで見てきたSWOT分析などの汎用的なフレームワークに加え、内閣府や経済産業省は、特定の経営課題を診断するための「専門ツール」を数多く提供しています。

経営デザインシートが、企業の未来も含めた全体像を描く「総合的な人間ドックの診断書」だとすれば、これらの専門ツールは、特定の項目を精密に検査する「血液検査」や「MRI画像」のようなものです。

私たち支援者は、これらのツールの特性を理解し、クライアントとの対話の中で必要に応じて活用することで、経営デザインシート、特に**「これまでどうだった?」のパートの解像度と客観性を、飛躍的に高める**ことができます。

ローカルベンチマーク(ロカベン)

- どんな時に使うか?:企業の経営状態を、手軽かつ網羅的に「健康診断」したい時。特に、支援の初期段階で全体像を把握するのに最適です。

- KDSとの連携:ロカベンで明らかになる財務・非財務の情報は、そのまま経営デザインシートの**「これまで」を記述する上での、客観的で質の高い基礎情報**となります。

知的資産経営報告書

- どんな時に使うか?:企業の本当の強みが、技術・ノウハウ・ブランドといった「目に見えない資産」にあると感じた時。また、企業価値担保権の活用を視野に入れる時。

- KDSとの連携:この報告書を作成するプロセスは、経営デザインシートの「資源」の欄、特に「無形資産」を深掘りすることに直結します。特定された知的資産が、どのように「提供価値」に繋がっているのかを明確にすることで、企業の競争力の源泉を力強く示すことができます。

ダイバーシティ経営診断ツール/サイバーセキュリティ経営可視化ツール

- どんな時に使うか?:「人材戦略」や「IT・リスク管理」といった、特定の経営課題に焦点を当てたい時。

- KDSとの連携:これらの診断結果は、経営デザインシートの「これまで」における「資源(人材)」や「課題(リスク)」を具体的に特定するのに役立ちます。見つかった強みや課題は、未来へ向けた「移行戦略」を策定する上での重要な論点となります。

知財ビジネス評価書・提案書

- どんな時に使うか?:特定の知的財産を核とした新規事業の事業性を評価したり、その事業計画を金融機関に提案したりする時。

- KDSとの連携:知的財産という「資源」を、どのように「ビジネスモデル」に組み込み、将来の「価値(収益)」に繋げるか。このツールは、知財を起点とした「価値創造メカニズム」を具体的に描くのに役立ち、経営デザインシートの内容を専門的な観点から補強します。

【支援のポイント】思考の起点の違いを理解する

重要なのは、これらの専門ツールの多くが「現状(As-Is)」を精密に分析することに主眼を置いた、現在から未来を考える「フォアキャスト型」である点です。

私たち支援者の役割は、これらのツールで得られた精緻な「現状分析」の結果を、未来から逆算する「バックキャスト型」の経営デザインシートの大きな物語の中に、適切に位置づけてあげることです。この連携により、企業の戦略は、地に足の着いた分析と、夢のある未来構想の両方を兼ね備えた、強靭なものとなるのです。

まとめ:最強の支援者とは、最強の「道具箱(ツールボックス)」を持つ者である

本記事では、経営デザインシートという「羅針盤」を手に、SWOT分析やビジネスモデルキャンバスといった「詳細な地図」をどう読み解き、連携させるか、その具体的な方法論を解説してきました。

もはや、一つのツールを単独で使う時代は終わりました。企業の置かれた状況や、対話のフェーズに応じて、適切なツールを自在に組み合わせ、議論を立体的に、そして戦略的に導く。これこそが、これからの支援者に求められる専門性です。

今回ご紹介したツールセットは、あなたの「支援の引き出し」を格段に増やしてくれるはずです。ぜひ、これらのツールを使いこなし、クライアントの経営課題を解き明かし、未来への航海を成功に導く、信頼される「航海士」として、その価値を発揮してください。

次回予告:【最終回】計画を「絵に描いた餅」で終わらせない実践ロードマップ

さて、最高の羅針盤と詳細な地図を手に入れたら、いよいよこのシリーズの最後のテーマです。それは、「一度描いた地図を、どうやって使い続けるか」ということ。

多くの企業で、苦労して作った事業計画が「作って終わり」になってしまうのはなぜか。次回の最終回では、**【経営デザインシート実践ロードマップ編】として、この最大の課題に挑みます。

シートの定期的な見直し(モニタレーション)の仕組みをどう作るか。経営会議や人事評価にどう組み込むか。そして、私たち支援者が、その「PDCAサイクル」を回し続ける伴走者として、どう関わっていくべきか。

シートを「生きるツール」に変えるための、具体的なヒントをお届けします。シリーズ最終回、どうぞ最後までお付き合いください。

-300x200.png)