皆さんこんにちは。知的資産経営専門の経営コンサルタント、原一矢です。

これまでの記事で、私たちは知的資産経営の重要性、その導入が組織へもたらす変革を見てきました。

「うちには何もない」と語っていた社長の意識が変わり、やらされ感で仕事をしていた社員の心に、会社への誇りが灯る。そのような変革は、一体どのようなプロセスを経て生まれるのでしょうか。

本記事では、その中でも中核となる「知的資産経営報告書の作成支援と活用法」をご紹介します。

専門家の支援の下、企業が自らの頭で考え、自らの言葉で未来を描き、そして「自らの足で歩き出す」ための、『伴走支援』と言えます。

山登りに例えるなら、専門家は、頂上までヘリコプターで運んでくれる存在ではありません。一緒に地図を読み、天候を予測し、励まし合いながら、一歩また一歩と、自分たちの足で頂上を目指す。知的資産経営報告書作成支援とはそうしたプロセスそのものなのです。

この記事を最後まで読めば、報告書作成の具体的なステップから、完成した報告書を経営に活かす実践的な方法、そしてその先にある組織の「自走化」まで、変革の工程を深く理解できるでしょう。

重要なのは「対話」のプロセス

知的資産経営報告書の作成プロセスは、専門家が一方的に分析し、答えを提供するものでは全くありません。その本質は、企業の内部にいる人たちは、「対話」によって自らの価値に目覚めていきます。

経営者との1対1、経営幹部、現場社員も参加した対話

この変革をもたらす「対話」は、企業の目的や課題に応じて、柔軟にその形式を変えます。どの形式であっても、例え対話に参加せず聞くだけであったとしても、できる限り経営者自身の参加をお願いしています。これは経営者自身の「気づき」の場でもあるからです。

主な対話の形式には、以下のようなものがあります。

- 経営戦略の再構築(経営者と1対1)専門家との1対1の深い対話を通じて、経営者自身が自社を徹底的に見つめ直し、未来への戦略を再構築します。

- 次世代リーダーの育成(経営幹部と)複数の経営幹部が参加し、対話を重ねることで、会社の価値観への理解と共有を深め、組織の未来を担うリーダーを育成します。

- 組織力向上研修(現場社員も参加)現場の社員も巻き込み、一体感を高めます。自分の仕事が会社の価値にどう繋がっているかを実感することで、日々の業務への誇りとモチベーションを高めることができます。

「良いとこ探し」で強みを掘り下げる

多くの真面目な経営者や従業員は、日々の仕事を忙しくこなす中で、自社の「弱み」や「課題」にばかり目を向けがちです。しかし、この支援は、その逆のアプローチ、すなわち「良いとこ探し」を徹底することにあります。

「なぜ、当社はこんなに素晴らしいことができるのだろう?」

「他社にはない、自社“らしさ”とは、なんだろう?」

このようなポジティブな「問い」と、深い「傾聴」による対話を通じて、参加者はこれまで「当たり前」だと思っていたことの中に、特別な価値が眠っていることに気づかされます。自らの「強み」や「違い」を認識し、それを伸ばしていく。このアプローチこそが、組織に自信と活力を与え、真の課題を見つけるとともに、前向きな変革を生み出す原動力となるのです。

知的資産経営報告書 作成の5ステップ

知的資産経営報告書の作成は、体系立てられたプロセスが存在します。

ここでは、その作成プロセスを、5つのステップに分解して解説します。これは、専門家と共に歩むことで、その価値が何倍にもなります。

STEP1:作成目的の明確化

すべては、この問いから始まります。「なぜ、私たちはこの報告書を作るのか?」。

これは、目的を決める重要なステップです。金融機関との対話を深めるためか、理念を理解し新たな企業文化を形成するのか、従業員のベクトルを一つに束ねるためか。

この最初の目的設定が、これから作る報告書の構成やトーン、方向性を決めます。

STEP2:自社の強み(知的資産)の棚卸し

目的が決まったら、次に行うのは、「知的資産の棚卸し」です。企業の貸借対照表には載らない、本当の強み、すなわち「知的資産」を、一つひとつ丁寧に掘り起こしていきます。

企業の歴史、日々の業務、顧客との関係、そして商品やサービス。あらゆる角度から光を当て、これまで「当たり前」の中に埋もれていた、価値ある資産を発見していく。このプロセスこそが、自社の現在地を正確に把握するための、不可欠な作業となります。

STEP3:知的資産経営のストーリー化

バラバラに見つかった資産(点)を、一本の線で繋ぎ、説得力のある「物語」へと昇華させる。それがこのステップです。報告書の心臓部である「価値創造ストーリー」を構築します。

「私たちのこの理念(組織資産)が、この独自の仕組み(組織資産)を生み、素晴らしい社員(人的資産)を育てた。だからこそ、お客様にこんな価値(顧客提供価値)を提供できるんだ」。

このストーリーが描けたとき、企業の強みは、誰にも真似のできない、圧倒的な競争力として参加者の頭の中で理解され、輝き始めます。

STEP4:将来ビジョンとアクションプランの策定

現在地を把握し、そこに至るまでの物語を語れるようになったら、次はいよいよ未来を描きます。「私たちは、どこへ向かうのか?」。企業の5年後、あるいは10年後のあるべき姿、すなわち「将来ビジョン」を明確に設定します。

それは単なる夢物語ではありません。その企業の、存在意義をベースにした、あるべき姿、ありたい姿。そしてその頂上へどうやって辿り着くのか、具体的な登山ルート、すなわち「アクションプラン」へと落とし込みます。これにより、ビジョンは現実的な目標となり、日々の活動の指針となるのです。

STEP5:継続的な見直しとアップデート

そして忘れてはならないのが、この報告書は一度作ったら終わりではない、ということです。企業を取り巻く環境は常に変化し、組織もまた日々成長を続けます。

この報告書を、年に一度、あるいは半年に一度見直し、計画通りに進んでいるか、修正すべき点はないかを確認し、常に最新の状態にアップデートしていく。

報告書を「生きた経営ツール」として活用し続けること。それこそが、企業の持続的な成長を支える、最後の、そして最も重要なステップです。

【目的別】知的資産経営報告書の賢い活用法

知的資産経営報告書は、完成したその瞬間から、会社の未来を切り拓くための強力な「武器」となります。その使い方は、決して一つではありません。社の内側に向けて使えば組織を強くし、外側に向けて使えば強力な磁石のように、人やチャンスを惹きつけます。

ここでは、その賢い活用法を「社内向け」と「社外向け」の2つの側面に分けて解説します。

社内向け活用法(インナーブランディング)

この報告書がもたらす、重要な効果は、社内にいる「人」の心に働きかけることです。組織の土台を固め、同じ未来を目指す一体感を育みます。

- 経営戦略の再構築

報告書を作成する対話のプロセスは、経営者自身にとって、自社の強みと課題の再発見につながります。これにより、現状を深く理解した上での、より的確で、納得感のある経営戦略を再構築することが可能になります。 - 従業員の意識統一

会社の理念や風土、価値創造ストーリーが全従業員に共有されることで、日々の業務の意味が明確になり、皆のベクトルが一つに揃います。「やらされ仕事」が「自分ごと」に変わり、組織全体のパフォーマンスが向上します。 - 事業承継

後継者にとって、この報告書は会社の「魂やDNAの引継書」となります。創業者の想いや経営哲学、強みの源泉を深く理解することで、自信を持って経営のバトンを受け取り、会社を更なる成長へと導くことができます。

社外向け活用法(アウターブランディング)

強固な内的基盤が整うと、報告書は次に、社の外へ向けてその真価を発揮し始めます。自社の「らしさ」を authentic(本物)な物語として語ることで、様々なステークホルダーとの間に、強固な信頼関係を築きます。

- 金融機関との対話

決算書だけでは伝わらない自社の将来性や独自の強みを、説得力のあるストーリーとして伝えることができます。「この会社を応援したい」という共感を引き出し、事業性評価における深い理解と、円滑な資金調達を後押しします。 - 営業・販路開拓

自社の想いやこだわりに共感してくれる、新たな顧客やビジネスパートナーを引き寄せます。「この会社と仕事がしたい」と思ってもらうことで、価格競争とは無縁の、長期的な関係性を築くきっかけとなるのです。 - 採用活動

給与や待遇といった条件面だけでは響かない、優秀な人材。彼らに向けて、自社の理念や風土、働くことの意義を伝える最高のツールとなります。理念や風土、価値観に共感した人材からの応募が増え、ミスマッチのない、理想的なチーム作りが可能になります。

作成支援の専門家や補助金について

知的資産経営報告書の作成は、自社内だけで進めることも可能ですが、客観的な視点を持つ外部の専門家や、国・自治体の制度を活用することで、そのプロセスと成果をより質の高いものにできます。

ここでは、専門家への相談や補助金制度の活用について解説します。

専門家(中小企業診断士など)に相談するメリット

自社のことは、中にいる人間が一番よく分かっているようで、実は「当たり前」になりすぎて強みとして認識できていないケースが少なくありません。中小企業診断士、特に知的資産経営の専門家は、客観的な第三者の視点から、企業内に埋もれている「お宝(知的資産)」を発見する手助けをしてくれます。

専門家に相談する主なメリットは以下の通りです。

- 客観的な視点による「強み」の発見自社では気づきにくい独自の価値や、他社との違いを客観的に指摘してもらうことで、自信を持って強みとして認識できるようになります。

- 対話の促進(ファシリテーション)経営者や従業員同士では、立場や遠慮から本質的な対話が難しい場合があります。専門家が中立的な立場で「問い」と「傾聴」を重ねることで、普段は出てこないような本音やアイデアを引き出し、議論を深めます。

- 体系的なプロセスの提供知的資産の発見から、価値創造ストーリーの構築、そして具体的なアクションプランの策定まで、体系立てられたプロセスに沿って進めるため、議論が発散せず、着実に成果物へと繋げていくことができます。

活用できる補助金制度はあるか

知的資産経営報告書を作成すること自体が、直接的な補助金の対象となるケースは多くありません。しかし、報告書を作成する過程で明確になった自社の強みや事業計画は、様々な補助金の申請において非常に強力な武器となります。

例えば、事業再構築や新事業展開、企業の成長加速等を目的とした補助金では、自社の現状分析、独自の強み、そして将来の事業計画の説得力が審査の重要なポイントとなります。知的資産経営報告書は、まさにこれらの要素を言語化・体系化したものであり、申請書の質を格段に高める効果が期待できます。

また、作成を支援する専門家は、こうした補助金制度に関する知見を持っていることも多いため、報告書の作成と並行して、活用可能な制度について相談してみるのも良いでしょう。

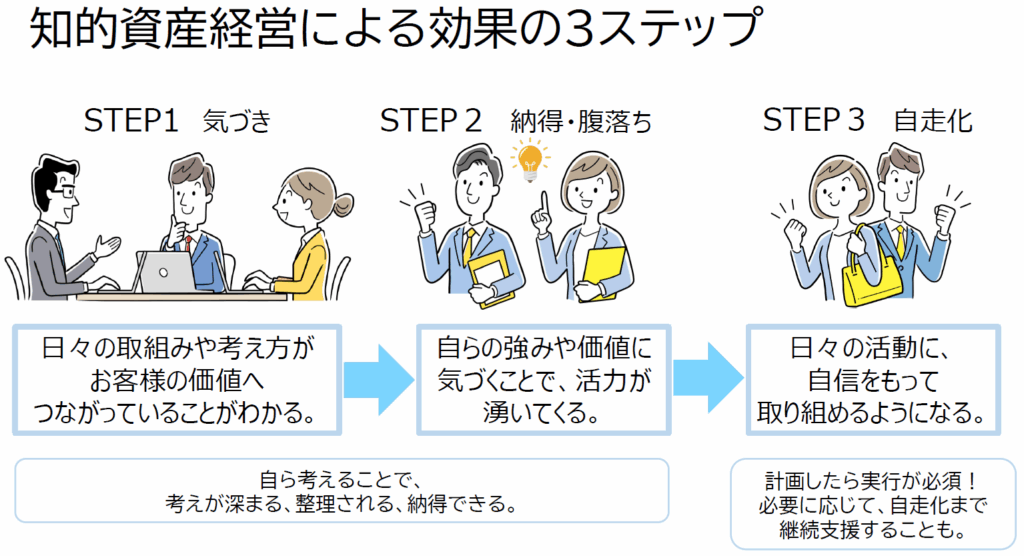

導入効果の3ステップ:「気づき」から「自走化」へ

知的資産経営の導入は、単に報告書という成果物を生むだけではありません。そのプロセスを通じて、組織と、そこで働く人々の意識が、劇的に、そして段階的に進化していきます。

その変革の旅路は、大きく分けて「①気づき」→「②納得・腹落ち」→「③自走化」という3つのステップで進んでいきます。

STEP1:気づき(自分の仕事と顧客への価値の繋がりを知る)

最初のステップは、これまで意識していなかった自社の価値や、日々の業務の本当の意味を発見する「気づき」の段階です。

対話のプロセスを通じて、従業員一人ひとりが、「自分の日々の取り組みや考え方が、お客様への価値提供に直接つながっている」という事実を発見します。

「競合他社と同じだと思っていたけれど、うちの会社には、こんなに大事にしている独自の部分があったのか」。

この最初の「気づき」が、従業員の心に静かに火を灯します。

STEP2:納得・腹落ち(自社の価値に気づき、活力が湧く)

次のステップは、最初の「気づき」が、より深い「納得・腹落ち」へと進化する段階です。

自社の強みや価値の源泉を、自分自身の言葉で語れるようになることで、それは単なる知識から、揺るぎない確信へと変わります。この「なるほど、そうだったのか!」という腹落ち感が、従業員の意識を大きく変えるのです。

ある企業の社員は、「会社の代表のような、誇らしい気持ちになった」と語りました。自社の価値を自分ごととして捉えられた時、組織には、内側から本物の「活力が湧いてくる」のです。

STEP3:自走化(日々の活動に自信を持って取り組める)

そして最後のステップが、このプロセスの最終目標である「自走化」です。

自社の価値創造ストーリーを深く理解し、その価値に自信と誇りを持った組織は、もはや外部からの指示を待つ必要がありません。

日々の業務において、何をすべきか、どう判断すべきかを自ら考え、「自信をもって取り組めるようになります」。専門家の支援の最終目標は、支援先が「自分たちの足で歩く」状態になること。理念が判断基準として組織に根付き、持続的な成長を実現していく。この「自走化」こそ、知的資産経営がもたらす、最大の効果なのです。

まとめ:報告書は「作って終わり」ではなく「使って活かす」もの

ここまで、知的資産経営報告書の作成ステップと活用法について解説してきました。最後に、最も重要なことを再度お伝えします。それは、この報告書は「作って終わり」の成果物ではなく、「使って活かす」経営ツールであるということです。

立派な報告書が完成しても、それが書庫に眠ってしまっては意味がありません。この報告書の真価は、完成したその日から、日々の経営活動の中で活用され続けることによって発揮されます。

それは、組織の進むべき道を示す「羅針盤」であり、従業員と経営者が想いを一つにするための「共通言語」です。そして、定期的に見直し、時代の変化や自社の成長に合わせてアップデートしていくことで、常に現在地と目的地を指し示してくれる、頼れるパートナーとなります。

事業者支援に携わる皆様におかれましても、この報告書を単なる提出書類としてではなく、支援先企業との対話を深め、その企業が自らの力で成長していく「自走化」をサポートするための強力なツールとして、ぜひご活用ください。