皆さんこんにちは。知的資産経営専門の経営コンサルタント、原一矢です。

「うちの会社の本当の強みは、言葉では中々うまく説明できないんだよ」

事業者支援の現場で、経営者からこんな言葉を聞き、歯がゆい思いをした経験はないでしょうか。あるいは、決算書は健全なのに、なぜか会社に活気がない…。その「なぜ?」の答えが見つからず、支援に行き詰まりを感じたことは?

その「言葉にできない価値」や「活気の源泉」を、誰もが理解できる一本の「物語」に仕立て上げ、社の内外に力強く発信するための武器。それこそが、『知的資産経営報告書』です。

「また新しい報告書か…」と思われるかもしれません。

しかし、これは決して、行政に提出するためだけの形式的な書類ではありません。

それは、自社の「目に見えない価値」の氷山全体を可視化し、その中から自社だけの「価値創造ストーリー」を発見していく、プロセスの可視化そのものなのです。

本記事では、この『知的資産経営報告書』とは一体何なのか、その目的から具体的な構成要素、そして報告書の核となる「価値創造ストーリー」の作り方まで、専門家の視点から余すところなく解説します。

知的資産経営報告書の目的と役割

知的資産経営報告書は、支援者が支援先企業に対する報告書ではありません。企業が、企業をとりまくステークホルダーに対する報告書です。支援者は、この作成過程を支援する立場です。ただ、過去の実績を数字で示す決算書とは、その目的も役割も根本的に異なります。これは、過去を報告するための書類ではなく、企業の未来を、物語として指し示すための戦略的なコミュニケーションツールです。

その最大の役割は、企業の「目に見えない価値」を言語化し、社の内外にいる重要な関係者(ステークホルダー)と、「企業の未来」についての共通認識を築くことにあります。

ステークホルダーに「企業の現在と未来を語る」ためのツール

企業の価値を氷山に例えるなら、決算書に載る土地や設備といった「目に見える資産」は、水面から出ている一角に過ぎません。その水面下には、理念やノウハウ、人材、そして顧客との関係性といった、未来のキャッシュフローを生み出す、広大で「目に見えない資産」が眠っています。

知的資産経営報告書は、この水面下の部分、すなわち企業の競争力の真の源泉を可視化し、「私たちの会社は、これらの強みを活かして、将来にわたってこのように価値を生み出し、成長していきます」という力強いストーリーを語るためのツールなのです。

社内と社外、双方への情報発信に活用する

この報告書が語るストーリーは、社内と社外、双方に対して極めて重要な役割を果たします。

- 社内(インナーブランディング)に対して報告書は、経営者から従業員まで、全社が同じ方向を向くための「共通言語」となります。自社の価値を全員が共有することで、組織の一体感と従業員のモチベーションを高め、理念に基づいた一貫性のある企業活動を促進します。

- 社外(アウターブランディング)に対して金融機関、取引先、顧客、そして未来の仲間となる求職者へ、自社の「らしさ」を深く、正確に伝えるための最強の武器となります。これにより、共感に基づいた強固な信頼関係を築き、「応援したい」「取引したい」「ここで働きたい」と思われる存在になることができるのです。

報告書の主な読者(ステークホルダー)は誰か

知的資産経営報告書は、決して独りよがりの文章であってはなりません。その価値を最大化するためには、「誰に、何を伝えたいのか」を常に意識する必要があります。

この報告書には、社の内外にいる、実に様々な読者(ステークホルダー)がいます。それぞれが異なる関心や疑問を持って、この報告書を手に取ります。ここでは、主な3つの読者層と、彼らが報告書に何を期待しているのかを解説します。

従業員・後継者(社内向け)

最も重要で、最初の読者となるのが、社内にいる仲間たちです。

- 従業員にとって、この報告書は自社の「取り扱い説明書」のようなものです。会社の理念や歴史、そして自分たちの仕事が顧客にどのような価値をもたらしているのかを深く理解することで、日々の業務への誇りとモチベーションが格段に高まります。

- 後継者にとって、これは会社の「魂・DNAの引継書」です。創業者の想いや経営哲学、強みの源泉といった、目に見えない最も大切な価値を学び、次世代の経営を担う上での確固たる羅針盤とすることができます。

金融機関・取引先・顧客(社外向け)

次に、事業を支えてくれる外部のパートナーたちです。

- 金融機関にとって、報告書は決算書の数字の裏付けとなる「信頼の根拠」です。企業の将来性や安定性を、具体的な強みやビジョンと共に示すことで、事業性評価における深い理解と、前向きな融資判断を促します。

- 取引先や顧客にとって、これは単なる会社案内や製品カタログを超えた「哲学書」です。その企業の価値観や仕事へのこだわりに共感することで、価格だけでない、長期的な信頼に基づいた強固なパートナーシップが育まれます。

入社希望者(採用向け)

そして、未来の仲間となる可能性を秘めた人たちです。

- 入社希望者にとって、この報告書は企業の「素顔が見える最高のパンフレット」です。給与や待遇といった条件面だけでなく、その会社の理念や風土、働く人々の想いを知ることで、「この会社で働きたい」という強い動機が生まれます。

企業の価値観に本当に共感した人材からの応募が増えることで、採用のミスマッチが減り、組織の持続的な成長を支える、強力なチーム作りへと繋がるのです。

報告書の中心「価値創造ストーリー」とは?

知的資産経営報告書が、単なる強みの羅列に終わらない、説得力のある「物語」たり得るのは、その中心に「価値創造ストーリー」という明確な背骨が通っているからです。

これは、企業の「目に見えない資産」が、どのように結びつき、最終的に顧客への価値提供に繋がっているのか。その独自のプロセスを、一つの流れとして可視化した、報告書のまさに心臓部と言えるものです。

「なぜ?」と「だから?」で繋ぐ、強みが価値を生むまでの物語

価値創造ストーリーは、「なぜ、うちはこれができるのか?」「だから、こんな価値が生まれる」という、「なぜ?」と「だから?」の因果関係を繋いでいくことで描き出されます。

例えば、ある和菓子屋の事例を見てみましょう。

- なぜ、高品質な国産原材料を安定して仕入れられるのか?

- だから、当社の「和の想いを伝えたい」という理念に、仕入先が共感してくれているから(理念資産→関係資産)。

- なぜ、お客様は当社の和菓子を食べると、ほっとする気持ちになるのか?

- だから、その想いと高品質な原材料から、他にはない奥深い味わいの和菓子が生まれるから(関係資産→商品→顧客提供価値)。

このように、一つひとつは当たり前に見える資産も、その繋がりをストーリーとして語ることで、他社には決して真似のできない、説得力のある独自の強みとなるのです。

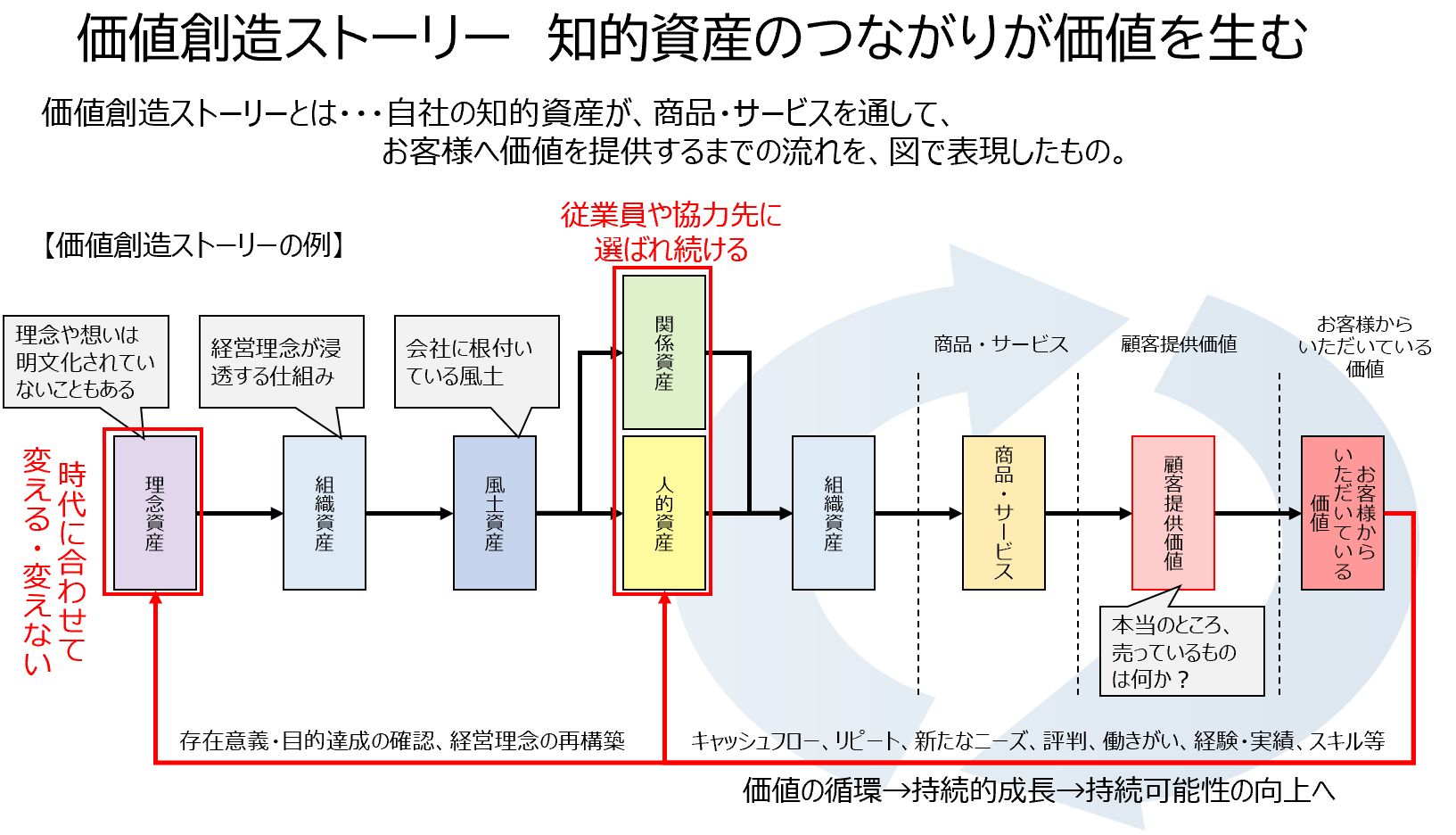

【図解】価値創造ストーリーの基本構造と価値の循環

多くの企業の価値創造ストーリーは、共通した基本構造を持っています。

まず起点となるのは、企業の根幹をなす「理念資産」(経営者の想いや哲学)です。その理念が、独自の「組織資産」(仕組みや制度)や「風土資産」(企業文化)を育みます。その結果、その価値観に共感する「人的資産」(従業員)が集い、社外の「関係資産」(協力先や顧客)との強い信頼を築きます。

これらすべての知的資産が連動して、初めて独自の「商品・サービス」が生まれ、最終的に「顧客提供価値」へと結実するのです。

さらに重要なのは、この流れは一方通行ではない、ということです。顧客へ価値を提供すれば、企業は対価としてキャッシュフローやリピート、良い評判などを得ます。そして、その評判やお客様からの感謝は、従業員の働きがい(人的資産)をさらに高めます。この「価値の循環」を生み出すことこそが、企業の持続的な成長を実現する鍵となります。

知的資産経営報告書の構成要素

知的資産経営報告書には、こうでなくてはならないという定められた厳密なフォーマットは存在しません。しかし、その目的を達成し、読者に自社の価値を効果的に伝えるためには、含めるべきいくつかの重要な構成要素があります。

それは、企業の「過去」から「現在」を読み解き、そして「未来」への道筋を示すという、一貫したストーリーを構成する要素です。

経営理念・企業の沿革

すべての物語の始まり、それがこのセクションです。企業の「魂」とも言える部分であり、「私たちは何者で、どこから来たのか」という根源的な問いに答えます。

- 経営理念: 企業の存在意義や、最も大切にしている価値観を示します。たとえ明文化された理念がなくても、この報告書の作成プロセスを通じて、経営者の「想い」を言葉にすることで、新たな理念が生まれることも少なくありません。

- 企業の沿革: 単なる年表ではありません。創業の精神、事業の転機となった出来事、そして苦難を乗り越えた経験など、現在の強みを形作った歴史的背景を物語として語ります。

事業内容と強み(知的資産)の棚卸し

次に、企業の「現在地」を明らかにします。「私たちの今の強みは、具体的に何か?」という問いに答える、報告書の中核部分です。

ここでは、財務諸表には現れない企業の「目に見えない資産」を徹底的に棚卸しします。従業員のスキルやノウハウといった「人的資産」、独自の社内制度や企業文化といった「組織資産」、そして顧客や取引先との信頼関係といった「関係資産」。これらの強みを具体的にリストアップし、分析することで、自社の競争力の源泉を客観的に把握します。

将来ビジョンとアクションプラン

そして物語は、企業の「未来」へと向かいます。「私たちはどこへ向かうのか?そして、どうやってそこに辿り着くのか?」という、最も重要な問いに答えるセクションです。

- 将来ビジョン: 現在の強みを活かした上で、5年後、10年後に会社が「どうなっていたいか」という、あるべき姿・ありたい姿を具体的に描きます。

- アクションプラン: そのビジョンを単なる夢物語で終わらせないための、具体的な行動計画です。「何を」「誰が」「いつまでに」行うのかを明確にすることで、ビジョン実現への説得力と本気度を、社の内外に力強く示すことができます。

知的資産経営で陥りがちな誤解と注意点

知的資産経営は、正しく実践すれば絶大な効果を発揮する経営手法ですが、そのプロセスにはいくつかの陥りがちな「誤解」や「注意点」が存在します。

これらを事前に知っておくことで、よりスムーズに、そして本質的な成果へと繋げることができます。ここでは、専門家の視点から、特に注意すべき2つのポイントを解説します。

「うちには強みがない」という思い込み

これは、知的資産経営の対話を始める際に、最も多くの中小企業の経営者が口にする言葉です。「うちには、他社に誇れるような特別な強みなんて何もありませんよ」。

しかし、これは大きな誤解です。多くの場合、その企業にとって「当たり前」にやっていること、長年続けてきた独自のこだわりや業務プロセスこそが、他社には決して真似のできない、価値ある知的資産なのです。

この思い込みを乗り越える鍵は、「すごい強み」を探そうとしないことです。まずは、「自社の“良いところ”はどこだろう?」「自社“らしい”ところは?」といった、より柔らかい視点で自社を見つめ直すこと。その「良いとこ探し」の中から、必ず競争力の源泉となる、貴社だけの強みが見つかるはずです。

理念が形骸化し、逆効果になってしまうケース

「顧客第一」という立派な経営理念を掲げていても、それが本当の意味で実践されていなければ、意味がないどころか、時には逆効果にさえなり得ます。

ある企業は、「顧客第一」と「売上目標の必達」という2つの理念を同時に追求した結果、従業員が修理案件を創出するために顧客の車を故意に傷つけるという、本末転倒な事件を起こしてしまいました。

これは極端な例ですが、理念が単なる「お題目」となり、現場の行動と乖離してしまう危険性は、どの企業にも潜んでいます。

重要なのは、その理念が組織の隅々にまで浸透し、日々の判断基準として機能しているかを常に問うことです。知的資産経営のプロセスは、自社の理念が本当に生きているのか、それとも形骸化していないかを確認するための、貴重な機会ともなるのです。

まとめ:ストーリーで伝える、企業の「真の価値」

本記事では、知的資産経営報告書の目的や構成要素、そしてその心臓部である「価値創造ストーリー」について解説してきました。

お伝えしたかったのは、この報告書の本質が、単なる「強みのリスト」や「計画書」ではない、ということです。その本質は、企業の「真の価値」を、一つの説得力ある「物語」として語ることにあります。

なぜ、私たちの会社は存在するのか。

なぜ、私たちは顧客に選ばれるのか。

そして、その強みを活かして、どこへ向かおうとしているのか。

これらの問いに対する答えを、理念や歴史、人の想い、そして未来へのビジョンといった要素で繋ぎ合わせ、一本のストーリーとして描き出す。このプロセスを通じて初めて、これまで「言葉にできなかった価値」が、伝えたい人へ、共感できる形で浮かび上がってくるのです。

決算書を読むだけでは決して見えてこない、その企業の心からの言葉、その言葉に内包される体温、哲学、そして未来への可能性。それらすべてを内包した「真の価値」を、物語の力で引き出し、未来へと繋げていく。

それこそが、知的資産経営報告書が持つ最大の力であり、これからの事業者支援に求められる、最も重要な役割なのかもしれません。