皆さんこんにちは。知的資産経営専門の経営コンサルタント、原一矢です。

あなたの会社、あるいはあなたの支援先企業の「本当の価値」は、貸借対照表(バランスシート)のどこに書かれているでしょうか。

おそらく、どこにも書かれていないはずです。

なぜなら、企業の価値のほとんどは、決算書という水面の下に、目に見えない形で広大に広がっているからです。私たちは、その企業の競争力の源泉となる、目に見えない価値の集合体を『知的資産』と呼びます。

それは、単なる「無形資産」という言葉では片付けられない、企業の「魂」そのものです。経営者の理念、従業員の情熱とスキル、顧客との間に流れる信頼、そして組織に根付いた独自の文化。これら全てが、未来のキャッシュフローを生み出す、かけがえのない資産なのです。

しかし、多くの経営者は、この宝が自社の中に眠っていることにさえ、気づいていません。

知的資産経営の専門家による支援は、この眠れる宝を、「対話」という名の光で照らし出し、経営者や従業員自身の手で掘り起こしていくプロセスです。

本記事では、この全ての土台となる「知的資産」とは一体何なのか、その価値や種類、そして混同されがちな「知的財産」との違いまで、数々の企業の変革を導いてきた専門家の視点から、図解を交えて、どこよりもやさしく解説していきます。

知的資産とは?企業の「目に見えない競争力の源泉」

知的資産とは、一言で言えば、企業の「目に見えない競争力の源泉」そのものです。

それは、貸借対照表(バランスシート)に資産として計上される、土地や建物、設備といった「目に見える資産」ではありません。そうではなく、人材、技術、技能、組織力、経営理念、そして顧客とのネットワークといった、財務諸表には決して現れてこない、しかし、未来のキャッシュフローを生み出す、全ての「目に見えにくい経営資源」の総称です。

バランスシートには載らない本当の企業価値

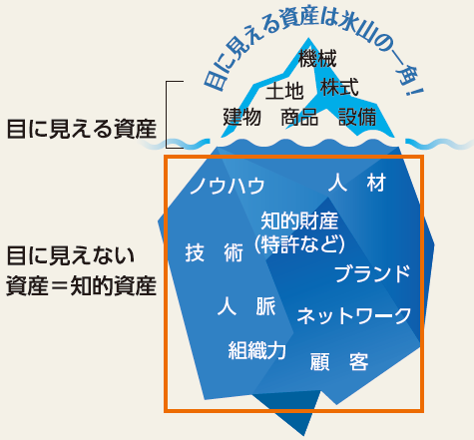

企業の価値を、巨大な氷山に例えてみましょう。

私たちが普段、決算書などで目にしているのは、水面の上に見えている、氷山のごくごく一角に過ぎません。

その水面下には、比べ物にならないほど巨大な氷の塊が広がっています。それこそが、企業の本当の価値を支える知的資産です。そこには、他社には真似のできない独自のノウハウ、長年かけて築き上げたブランドや信頼、社員の間に根付いたチームワークや企業風土、そして、経営者が掲げる理念そのものが含まれています。

この水面下の部分こそが、企業の安定性と将来性を支える、真の価値の源泉です。

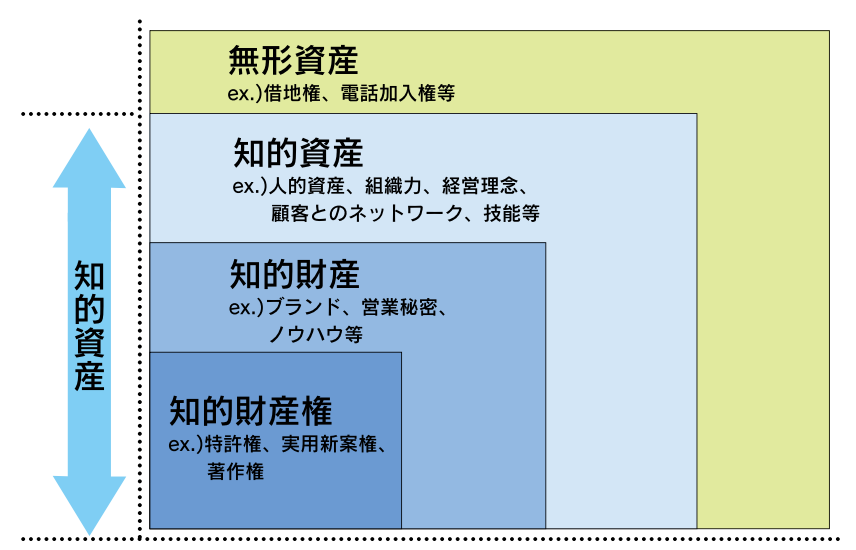

【図解】知的財産との違いをわかりやすく整理

ここで、よく混同されがちな「知的財産」との違いを、明確にしておきましょう。

- 知的財産(例:特許権、商標権など)

法律によって権利として保護される、具体的な発明やブランドなどを指します。これは、知的資産の「一部」ではありますが、全体ではありません。 - 知的資産

知的財産を包含する、より広く、より本質的な概念です。法律で守れるかどうかに関わらず、企業の「強み」となる、ありとあらゆる目に見えない経営資源を指します。

つまり、「知的財産」は強力な武器の一つですが、「知的資産」は、その武器を生み出し、活用するための、組織の競争力そのもの、と言うこともできます。

知的資産の3つの分類と具体例

広大で、一見すると掴みどころのない「知的資産」。しかし、この目に見えない価値は、大きく3つの種類に分類することで、その構造を理解することができます。

この分類は、自社の強みを整理し、戦略的に活用していくための重要なステップです。

人的資産(従業員のスキルや経験、リーダーシップ)

「人的資産」とは、その名の通り、組織の中の「人」に依存する資産です。

- 会社を力強く牽引する、経営者のリーダーシップ

- 誰にも真似のできない技術を持つ、ベテラン職人の腕

- お客様から絶大な信頼を得ている、スーパー営業マンの対話力

- 未来を担う、後継者の存在

これらはすべて、企業の価値を支える、かけがえのない人的資産です。しかし、その輝きは、常に「その人がいなくなってしまったら…」というリスクと表裏一体でもあります。この、属人化された強みを、どのようなバランスで組織全体の強みへと転換していくか。それが、持続可能な経営の鍵となります。

組織資産(仕組み・企業文化・理念)

「組織資産」とは、人に依存しない、会社そのものに蓄積された資産です。たとえ人が入れ替わっても、組織に残り続ける強みの源泉と言えるでしょう。

これには、具体的な「仕組み」から、目に見えない「文化」まで、幅広いものが含まれます。

- 毎週のミーティングといった、情報共有の仕組み

- 独自のノウハウが詰まった、業務マニュアルや研修制度

- 「挑戦を歓迎する」といった、独自の企業文化(風土資産)

- 会社の存在意義そのものである、経営理念(理念資産)

人的資産を、こうした組織資産へと転換していくこと。それこそが、企業の持続的な発展の可能性を、何倍にも高める方法の一つです。

関係資産(顧客・取引先とのネットワーク)

「関係資産」とは、会社の外、すなわち社外のステークホルダーとの間に存在する、強固な信頼関係という名の資産です。

- 長年にわたって支えてくれる、協力会社とのパートナーシップ

- どんな時も味方でいてくれる、金融機関との信頼関係

- 何度もリピートしてくれる、ロイヤルカスタマーとの繋がり

- 質の高い原材料を優先的に供給してくれる、特別な仕入先とのネットワーク

これらは、一朝一夕には築くことのできない、極めて価値の高い資産です。この関係資産をどれだけ豊かに育んでいるかが、企業の安定性と、未来の可能性を大きく左右します。

自社の知的資産を発見するための4つの視点

企業の「目に見えない価値」は、日々の当たり前の活動の中に、まるで空気のように溶け込んでいます。では、どうすればその存在に気づき、掴み出すことができるのでしょうか。

そのための有効なアプローチが、会社の姿を、異なる4つの「視点(レンズ)」で多角的に見つめ直すことです。これにより、これまで見過ごされてきた、かけがえのない知的資産が次々と姿を現します。

沿革(History):企業の原点や転機から探す

最初の視点は、企業の「過去」を旅することです。会社の歴史を、単なる年表としてではなく、一つの物語として紐解いていきます。

「なぜ、創業者はこの会社を立ち上げたのか?」

「あの厳しい時代、会社はどうやって乗り越えたのか?」

こうした問いを立てることで、企業の原点にある経営哲学や、逆境を乗り越えてきたDNA、すなわち「理念資産」や「組織資産」といった、企業の根幹をなす知的資産が発見されます。

業務フロー(Business flow):日々のプロセスの特徴から探す

次の視点は、企業の「現在」の活動、その日常業務に深く分け入っていくことです。製品やサービスが生まれるまでの、一つひとつのプロセスを丁寧に見つめます。

「なぜ、うちはこの手順にこだわっているのか?」

「この作業には、どんなノウハウが隠されているのか?」

当たり前のように行われている業務の中にこそ、他社にはない独自のノウハウや、効率的なチームワーク、情報共有の仕組みといった、極めて価値の高い「組織資産」や「人的資産」が眠っているのです。

商流(Commercial distribution):選ばれる理由から探す

三つ目の視点は、企業の「外部との関係性」に光を当てることです。自社を取り巻く、顧客、協力会社、仕入先といったステークホルダーとの関係を見つめます。

「なぜ、あの大切なお客様は、長年うちと取引を続けてくれるのか?」

「なぜ、あの仕入先は、うちを特別なパートナーとして扱ってくれるのか?」

「なぜ、私たちは選ばれているのか?」という問いの答えにこそ、企業の強力な「関係資産」、すなわち、お金では買えない信頼という名の資産が隠されています。

商品・サービス(Products / services):顧客提供価値から探す

最後の視点は、企業の「提供価値」そのものを深く掘り下げることです。自社の商品やサービスを、顧客の視点から見つめ直します。

「お客様は、この商品から、本当は何を得ているのだろうか?」

「私たちが本当に売っているのは、モノではなく、どんな『価値』なのか?」

この問いは、企業のすべての知的資産が、どのように結びついて顧客への価値提供に繋がっているのか、すなわち「価値創造ストーリー」そのものを明らかにします。企業の提供価値を再定義できたとき、進むべき未来への道がはっきりと見えてきます。

知的資産と企業業績の関係性

知的資産は、決して単なる「良い話」や、文化的な概念に留まるものではありません。それは、企業の利益、すなわち「企業業績」に直結する、極めて実践的な経営資源です。

知的資産を正しく認識し、活用すること。それこそが、持続的な成長を実現し、企業の収益性を高めるための、最も確実な道筋となります。ここでは、その具体的な関係性について解説します。

なぜ知的資産の活用が業績向上に繋がるのか

知的資産の活用が、なぜ直接的な業績向上に結びつくのでしょうか。その理由は、大きく分けて3つあります。

- 付加価値の向上による、価格競争からの脱却自社だけの「顧客提供価値」を明確に定義することで、顧客は価格ではなく「価値」で商品やサービスを選ぶようになります。これにより、無益な価格競争から抜け出し、利益率を大幅に改善することが可能になります。

- 従業員のモチベーション向上による、生産性の向上自社の価値を「自分ごと」として捉え、誇りを持って働く従業員は、パフォーマンスが格段に高まります。また、エンゲージメントの高い組織は離職率も低く、採用や再教育にかかるコストを削減できるため、これもまた利益に貢献します。

- 戦略の明確化による、経営資源の最適化自社の「本当の強み」が分かれば、経営資源をどこに集中すべきかが明確になります。強みをさらに伸ばすための的確な投資が可能となり、無駄なコストを削減し、経営全体の効率を高めることができるのです。

【図解】見えない資産がキャッシュフローの源泉となる仕組み

企業の価値を氷山に例えるなら、未来のキャッシュフローを生み出す、本当の源泉は、水面下にある「見えない資産」にあります。

(出所)経済産業省 ローカルベンチマークの活用に向けて

https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben

この「見えない資産」がキャッシュフローへと転換されるプロセスは、「価値の循環」という好循環で説明できます。

- まず、企業は独自の知的資産(理念・人・仕組み・関係性など)を活かして、顧客に高い価値を提供します。

- その価値を受け取った顧客は、対価として代金(キャッシュフロー)を支払うだけでなく、リピート購入や、良い評判という形で、企業に価値を返してくれます。

- そして、その利益や良い評判は、従業員の働きがい(人的資産の強化)や、新たな設備投資(組織資産の強化)へと繋がり、企業の知的資産をさらに豊かにします。

この、知的資産が顧客価値を生み、それが新たなキャッシュフローと、更なる知的資産の強化へと繋がっていく。この力強い好循環こそが、企業が持続的に成長し続けるための、基本エンジンとなるのです。

知的資産の「価値」をどう評価し、見える化するのか

「目に見えない資産」である知的資産。では、その「価値」を、私たちはどのように評価し、どのように「見える化」すれば良いのでしょうか。

この問いに対する答えは、必ずしも「円」や「ドル」といった金額で測ることではありません。知的資産の評価とは、その資産が、いかにして企業の競争力や将来のキャッシュフローに貢献しているか、その因果関係を、誰もが理解できる形で明らかにすることです。

そして、そのための最も強力なツールが、「知的資産経営報告書」なのです。

金融機関が注目する「事業性評価」との関連性

近年、金融機関の融資判断の基準は、大きく変化しています。それが「事業性評価」という考え方です。

これは、過去の財務諸表や担保だけでなく、その企業の事業内容や成長可能性といった「将来性」を評価して、融資を判断するアプローチです。金融機関は、まさに企業の「目に見えない資産」を評価しようとしているのです。

「この会社は、どんな強みを持っているのか?」

「その強みを活かして、どう成長していくのか?」

知的資産経営報告書は、金融機関が求めるこれらの問いに対する、最高の回答書となります。自社の知的資産を「見える化」し、その価値を雄弁に語ることで、金融機関との間に深い信頼関係を築き、力強い支援を引き出すことが可能になるのです。

「強み」を認識することが経営戦略の第一歩

知的資産を「見える化」するプロセスは、社外へのアピールのためだけに行うものではありません。その最大の恩恵は、経営者自身が、自社の「現在地」を正確に把握できることにあります。

自社の本当の強みは何か。その強みは、どのようにして顧客への価値提供に繋がっているのか。

これを認識することこそが、全ての経営戦略の、揺るぎない第一歩となります。山登りに例えるなら、自分たちが今どこにいて、どんな装備を持っているのかを知らずに、山頂へのルートを描くことはできません。

自社の知的資産という、かけがえのない装備を正確に把握することで初めて、地に足の着いた、実現可能な未来へのビジョンと戦略を描くことができるのです。

まとめ:知的資産を理解し、経営に活かすために

ここまで、「知的資産」とは何か、その本質的な価値と、発見するための視点について解説してきました。

知的資産とは、単なる経営用語ではありません。それは、企業の「らしさ」そのものであり、未来を切り拓く、最も根源的な力です。決算書に現れる数字の、さらに奥深くにある、その企業の魂とも言えるでしょう。

そして、最も重要なのは、この「らしさ」を自覚し、戦略的に磨き上げ、社の内外に力強く発信していくことです。知的資産を理解することは、ゴールではなく、持続的な成長への旅の始まりに過ぎません。

さて、この目に見えない、しかし何よりも重要な「知的資産」を、具体的にどのように経営に活かしていけば良いのでしょうか?

なぜ今、それが採用や融資といった、企業の生命線を左右するほど重要になっているのでしょうか?

そして、そのプロセスは、社長や社員の意識に、どれほど劇的な変化をもたらすのでしょうか?

次回の記事【知的資産②】からは、いよいよ、その具体的な実践編へと入っていきます。

まずは、多くの企業が直面する「採用」や「融資」の課題を、知的資産経営の視点からどう乗り越えていくか、その戦略を詳しく解説します。